導入事例・コラムCOLUMN

好かれるリーダー・成果を上げるリーダーとは?

~7,405名の意識調査から読み解く「リーダーシップ」の捉え方~

世の中にはたくさんの「リーダー」と呼ばれる方々がいますが、良いリーダーに共通する性質というものはあるのでしょうか。

「良い」という言葉自体が曖昧なものであり、メンバーからすると「コミュニケーションがとりやすい」ことが、上司からすると「安定的に業績を上げる」ことが良いリーダーの定義になるかもしれません。

本記事では7,405人のビジネスパーソンを対象とした「職場のリーダーシップ」調査をもとにしながら、リーダー像を紐解きます。

さらに、実際に成果を上げて活躍をしている管理職の特徴から、活躍できるリーダーについて考えていきます。

現代の「理想のリーダー像」とは?

ビジネスパーソンであれば、誰しも「自分が理想とするリーダー像」があるはずです。

リクルートマネジメントソリューションズでは、その実態を明らかにすべく7,405人の社会人に対して、職場のリーダーシップの実態調査を行いました。

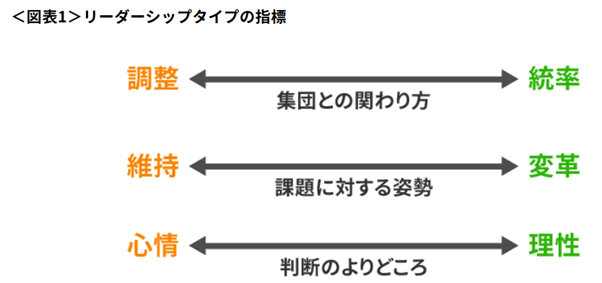

この調査では 当社の管理者適性検査「NMAT」のフレームを用いた、以下のような簡易版の診断を用いています。

上記の2肢×3問の組み合わせで、現管理職に対して自身のリーダーシップタイプを回答していただきました。

そのうえで、理想の上司のタイプをインターネットモニター7,405名に質問しています。

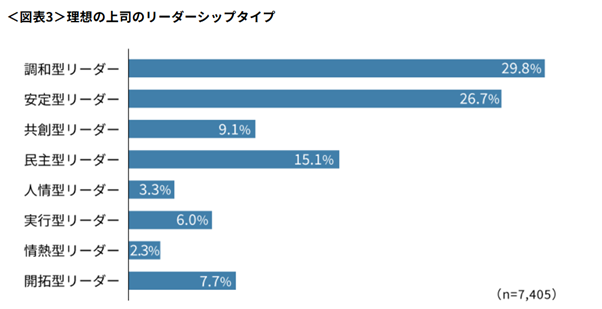

「理想の上司」のリーダーシップタイプは、「調和型リーダー」が29.8%と最多でした。前述のNMATフレームでいうと「調整×維持×心情」という上司が理想的だ、と回答した人が3割弱いたということです。

26.7%と僅差で次点だった「安定型リーダー」も「調整×維持×理性」と、近い性質を持つタイプでした。

この2つのタイプだけで全体の半数以上を占めていることから、現状を維持しつつ、適宜改善に取り組んでいく上司像が、理想的だと思う人が多いことがうかがえます。

一方、周囲を引っ張りながら、ダイナミックな変革を起こすリーダーシップタイプは、この調査結果からでは「理想」と捉えられていないようです。

年代別に見てもそれほど大きく傾向は変わらないため、現代ビジネス環境では「調和」「安定」がリーダー像のキーワードとなっているようです。

成果を上げるリーダーとは

マネジメントのミッションは、メンバーから好かれるだけではなく、組織を牽引し、成果を上げる必要があることは言うまでもありません。

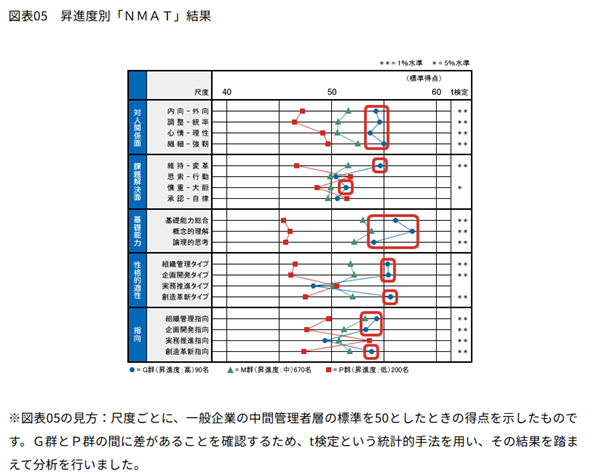

組織を率いて成果を上げることができるリーダーとは、どのような人なのかを考えるうえで、弊社の年間34,000人が受験する「管理者適性検査 NMAT」の興味深い分析結果を紹介します。

分析概要は、NMAT受検時とその後の「昇進度」の関係について、追跡調査をしたものです。

対象者全体(1,046名)を、受検時から現在までの「昇進度」によってG(昇進度が高い)群、M(昇進度が中程度)群、P(昇進度が低い)群の3つに区分しました。

その3つのグループで、資質的な特徴にどのような違いがあるのかを分析しています。

「性格特徴」についてG群とP群を比較すると、G群の特徴として【対人関係面】では「外向」「統率」「理性」「強靱」、【課題解決面】では「変革」「大胆」の傾向が強いことが分かります。

つまり、人との接し方としては、「社交的で集団の中でも臆せずに自分の意見を主張し、ものの筋を重視しながら、多少のことには動じない」タイプです。

仕事への取り組みにおいては、「革新的で思い切った決断をする」タイプの人が、相対的に高い職位へ昇進・昇格しているといえます。

経営の意向を汲んだ組織統括・運営に加え、専門的視点や戦略的な事業推進を行っている人が成果を上げ、結果として高い職位へ昇進・昇格していることが推測されます。

仕事によって必要なリーダーシップは異なる

前章までで「理想のリーダーは調和型」、一方で「成果を出せるリーダーは統率型」という、ややギャップがある結果を紹介しました。そこから言えることは、どの立場・観点から見た際に良いリーダーなのかは異なる、ということです。

事業が置かれた環境によっても活躍できるリーダー像は異なります。

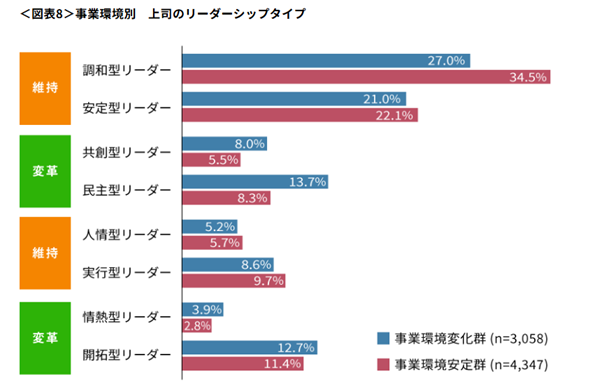

前述の調査では、所属事業が置かれた状況についても質問し、回答を「事業環境変化群」と「事業環境安定群」に分け、現在の上司のリーダーシップタイプを確認しています。

維持の性質を持つ「調和型リーダー(調整×維持×心情)」などの4タイプは「事業環境安定群」の出現率が高く、変革の性質を持つ「共創型リーダー(調整×変革×心情)」などの4タイプは「事業環境変化群」の出現率が高い傾向にありました。

事業環境が安定している組織のリーダーは維持を求められ、事業環境が変化している組織のリーダーは変革を求められるということは、腑に落ちるのではないでしょうか。

このことから、事業環境によって管理職に任命される人のリーダーシップタイプは、異なるといえるでしょう。

言い換えれば、現在昇進・昇格できないと悩んでいる人であっても、他の部署では必要とされるリーダーシップを持っていると捉えられるのではないでしょうか。

また、管理職不足に課題を感じている企業等にとっても、事業によってリーダーシップを発揮しやすいタイプが異なることを鑑みれば、候補者に広がりが出てくるかもしれません。

事業環境に適したリーダーをアサインする

このような調査結果からの考察を踏まえると、管理職の昇進・昇格やアサインメントを行うには、その職場で求められているものと、ご本人の資質のマッチングが重要になることが分かります。

そのようなマッチングを行うキーとしては、今回ご紹介した管理者適性検査NMATで見ているような、ご本人の努力では変化しにくい適性・資質を活用することが推奨されます。

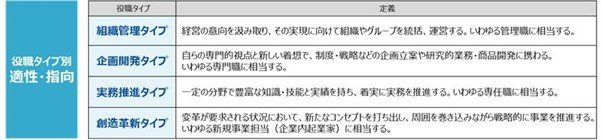

NMATでは、過去の受検者データをもとに、ご本人が得意なスタイルを「4つの役職タイプ」で判定しています。

組織の特性や事業環境・フェーズ上求められるリーダーシップとご本人のタイプを踏まえたアサインを行うことで、最適配置を進めやすくなります。

個々のリーダーシップを輝かせるために

調査や分析で一定のリーダーとしての共通傾向が見られたとしても、根本的に人は一人ひとり異なる特徴があります。また、ある時期は良いメンバーコミュニケーションや成果創出ができたとしても、環境が変われば同じ状況になるとは限りません。

世の中では、ビジネス環境に合わせて「〇〇リーダーシップ」など、次々と新たな潮流が生まれています。

例えば、国際的なHRのイベントATD(Association for Talent Development)の2021年での基調講演では、今の時代に求められるリーダーシップの要素として、「バルネラビリティ(Vulnerability:弱さをさらけ出せること)」を挙げていたのです。

一般的には管理職は弱さを見せず、ビジョンに向かって強く向かっていくことが求められる印象があります。

しかしコロナウイルスで不確実性が増す当時の環境下では、本音をさらけ出すリーダーはチームの"心理的安全性"を高める重要なファクターとなったのです。

環境変化や事業の状況によって、求められるリーダーシップは変化するため、結局は自分自身の「変わらない強み」や「変わりにくい弱み」を知ることが、リーダーシップ発揮のスタート地点となります。

ただし、そのような自身の特徴を他者、しかもメンバーに開示することは、苦手意識を感じるマネジメントも、日本企業には多いかと思います。

だからこそ、適性検査という客観的な情報が、自己理解と自己開示の距離を縮め、自分らしいリーダーシップを探す糸口になるのではないでしょうか。