導入事例・コラムCOLUMN

「複線型人事制度」を個人のキャリア選択

につなげるための秘訣とは

働く個人の価値観を重視する現代、個人のキャリア選択の幅を広げる意図で管理職以外のキャリアパスを選択できる「複線型人事制度」は一般的な制度となっています。

ただし形式的に複線型を導入しただけでは狙い通りに機能するとは限りません。

導入とあわせて、複線型人事制度の狙いの説明や、社員個々人のコース選択を促す支援施策がないと、目的とは異なる結果にもなりかねません。

ただし、長らく単線型人事制度を運用していた企業では「どのように社員のキャリア自律に向けた支援をしたらいいのか分からない」と人事・上司が困っている状況も見受けられます。

今回は「複線型人事制度」の意義や日本企業の実態を踏まえたうえで、個人のキャリア選択の幅を広げるという目的に近づけるためのヒントを紹介します。

キャリアの選択幅を広げる「複線型人事」

企業内に複数のキャリアコースを用意する「複線型人事制度」。

従来の日本企業は、終身雇用や新卒採用を前提としている「メンバーシップ型雇用(いわゆる職能資格制度)」が主流であり、昇級や昇格の道が一つに絞られる「単身型人事制度」を採択する企業がほとんどでした。

入社した社員は、単身型のもと「誰もがマネジメントを目指す」状態が当たり前だったのです。

一方、昨今は明確な職務定義をもとにした「ジョブ型雇用(いわゆる職務等級)」が、日本企業に広がりつつあります。ジョブ型雇用は、仕事に人を当てはめる考え方で、スペシャリストの育成に適しています。

そのためジョブ型雇用へ移行する企業では、社員が管理職も含めた複数のキャリアパスを選択できる、複線型人事制度を導入する傾向が強まっています。

そのような人事ポリシー変化の影響に加えて働く社員側の志向・価値観も一律ではなくなっていることから、複線型人事制度を導入する企業が増えているといえるでしょう。

日本企業における複線型人事の実態

では、日本企業では実態としてどれほど複線型人事制度の導入が進んでいるのでしょうか。

昇進・昇格の仕組み、またそれを支える人材開発状況を探るための「昇進・昇格制度における課題と取り組み」調査の結果を確認していきます。

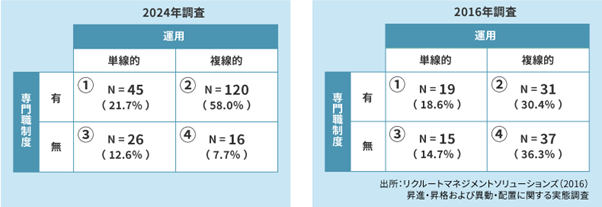

「貴社の昇進・昇格制度はどのように運用されていますか?」との問いに対し、以下の4つのパターンで回答してもらっています。

① 専門職制度はあるが、実際に専門職となる者は少なく、単線的な運用に近い状態である

② 専門職制度があり、複線型の人事制度として運用されている

③ 専門職制度はなく、管理職層は部下をもつ組織長のみである

④ 専門職制度はないが、部下をもたない管理職層がいるなど複線的に運用されている

管理職相当の専門職がいる企業は、約80%(2024年調査 ①21.7% ②58.0%)にも上ります。

加えて、専門職制度があり、複線型の人事制度として運用されている企業は58.0%(2024年調査 ②58.0%)と、2016年から2024年の間で30%近く増えている(2024年調査 ②58.0% ー 2016年調査 ②30.4%)ことが分かります。

この結果から、2016年以降、多くの企業で専門職に対する期待が明確に定義されたことがうかがえます。では、複線型の人事制度を導入している目的はどのようなものなのでしょうか。

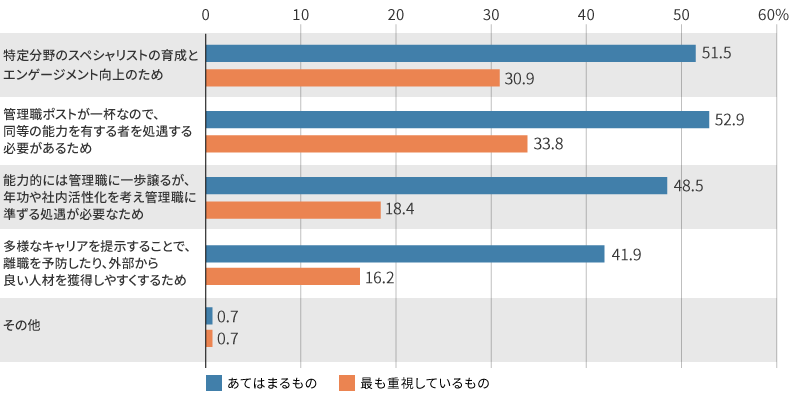

続いて「Q:複線的な制度運用を行っている目的は何ですか? あてはまるものをすべて選択したうえで、最も重視しているものを1つお選びください」の回答結果を参照していきましょう。

本調査によると、複数ある目的のなかで【最も重視しているもの】の1位は「管理職ポストが一杯なので、同等の能力を有する者を処遇する必要があるため」33.8%、2位は「特定分野のスペシャリストの育成とエンゲージメント向上のため」30.9%でした。

この結果からは、管理職と専門職という複線型のキャリアパスを提供することで、管理職ポストの限界を補い、専門知識をもつスペシャリストの育成とエンゲージメント向上を狙っていることが分かります。

つまり、複線型人事制度導入の目的は、一律ではない多様な人材の能力を引き出し、組織全体のパフォーマンス向上を目指しているのといえるでしょう。

参考:昇進・昇格制度の現状:管理職志向の変化と対応策【前編】

「管理職になりたくない」問題

複線型人事制度の導入が進みつつある企業では、昇進・昇格に関してどのような問題を感じているのでしょうか?

前述の調査で、昇進・昇格に関連して「現在感じている問題」と「今後高まりそうな問題」についての回答を深掘りしていきます。

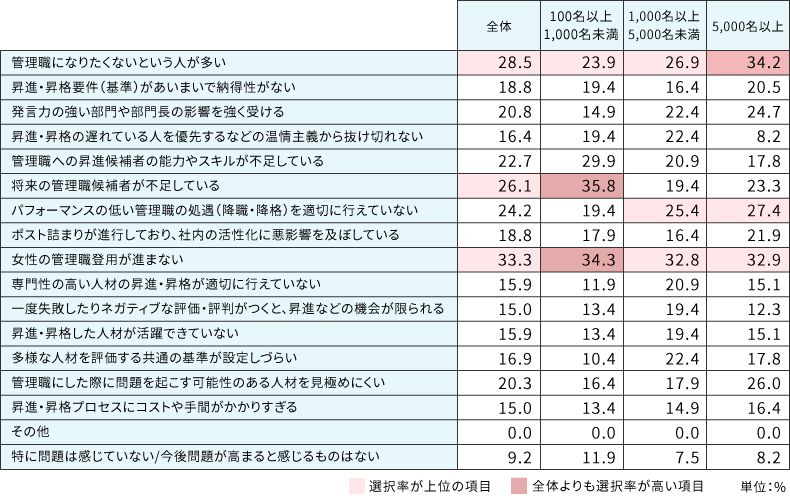

Q:昇進・昇格に関連して、現在どのような問題を感じていますか? あてはまるものをすべてお選びください。

<図表6>昇進・昇格に関連する問題意識(今後高まると感じるもの)

(複数選択/全体 n=207、100名以上1,000名未満 n=67、1,000名以上5,000名未満 n=67、5,000名以上 n=73)

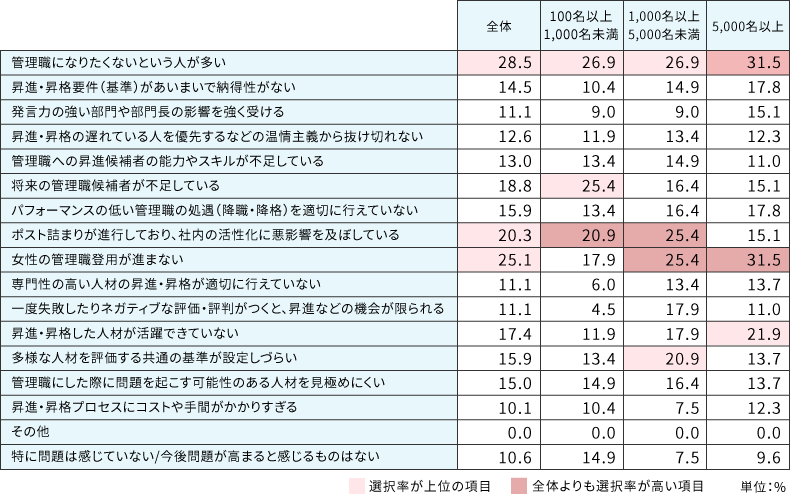

Q:昇進・昇格に関連して、今後高まりそうな問題は何ですか? あてはまるものをすべてお選びください。

現在感じている問題の1位は、「女性の管理職登用が進まない」33.3%で、2位は「管理職になりたくないという人が多い」28.5%、3位は「将来の管理職候補者が不足している」26.1%でした。

今後高まりそうな問題の1位は、「管理職になりたくないという人が多い」28.5%で、2位は「女性の管理職登用が進まない」25.1%、3位は「ポスト詰まりが進行しており、社内の活性化に悪影響を及ぼしている」20.3%でした。

現在視点では「女性の管理職登用が進まない」が問題視されていますが、「管理職になりたくないという人が多い」は、従業員規模の大小にかかわらず、将来にわたって大きくなりそうな問題だと捉えられています。

複線型人事制度下で、管理職相当の専門職を設置することで、企業側はスペシャリスト育成やポスト詰まりの解消を狙っていることが分かります。

これは個人のキャリア選択幅の広がりや、社員全員に多様な能力発揮をしてもらわないと現代ビジネス環境を勝ち抜けないという、マクロ情勢の影響も受けているといえるでしょう。

参考:昇進・昇格制度の現状:管理職志向の変化と対応策【前編】

人事の潮流・個人の価値観変化とNMAT

複線型人事制度が「ジョブ型雇用の広がり」「個人の価値観の多様化」など世の中の潮流を背景に増えてきたように、人事としては無視できないHRトレンドがあります。

しかし、昇進・昇格基準は各社固有の基準を持つことが多く、「誰もが管理職を目指す」前提の基準をそのまま使い続けている企業も少なくはありません。企業独自の基準、かつセンシティブな情報なので、外部はもちろんのこと内部社員にも知られていないこともあります。

そのため、クローズドのまま、以前の基準を使い続けながらも「現在の活躍している管理職や、社員の指向とのフィット感がないのでは」と課題を感じている人事の方も多いようです。

その課題意識は真っ当なもので、昇進・昇格基準も時代の変遷に合わせて見直す必要があります。

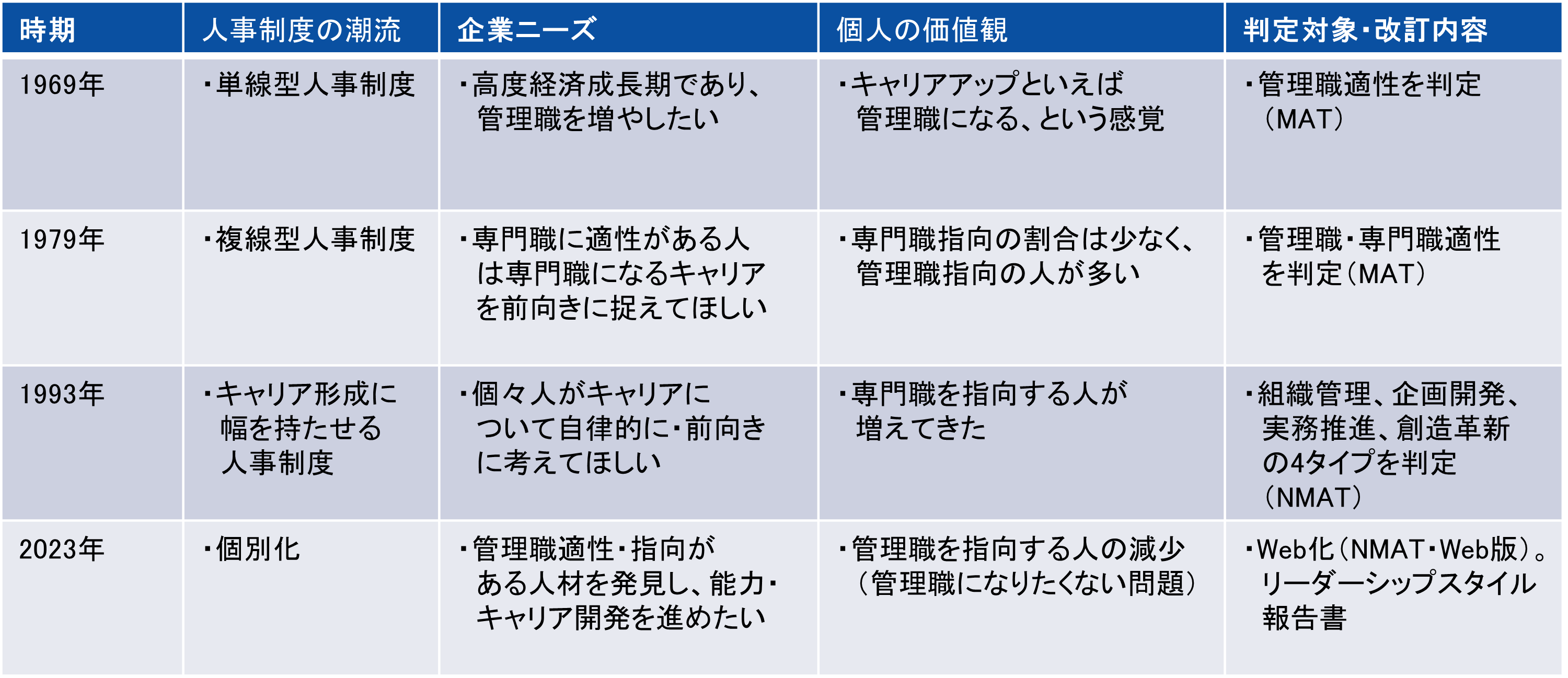

例えば、弊社の「管理者適性検査:NMAT」は約56年前に開発された、管理職に特化した適性検査です。

歴史があるということは、管理職のデータがストックされて、結果の信頼性が高いことにつながります。この点は業種や規模を問わず、各社が安心して導入できるメリットといえます。

一方で、「そんなオールドスタイルの適性検査では、現代のビジネス環境にフィットできないのでは?」と疑問の声をいただくこともありますが、実はNMATはリリースから、時代の変遷に合わせていくつかの改訂を行っています。

参考:坪谷邦生氏と考える「マネジャー・管理職登用のこれから」第2回

日本における人事制度の潮流と管理者検査NMAT開発の歴史

初代NMATがリリースされた1969年当時は、日本は高度経済成長期にありました。

日本企業では「管理職層が足りない・増やしたい」前提があったものの、きちんと活躍できる管理職を選ばなくてはならない状況でした。

そこで「管理職を増やしたいが、もちろん誰でもよいというわけではない。現場で活躍する人を選ぶ意味でも、当人の納得のためにも、何か基準が欲しい」というご相談が多く出てきました。

そこでMAT(現NMAT)の開発に着手したという背景があります。

1979年には複線型人事制度の導入が進みはじめた状況を踏まえ、専門職適性を組み入れて再開発し、管理職・専門職の2役職ごとの判定ができるようにしました。

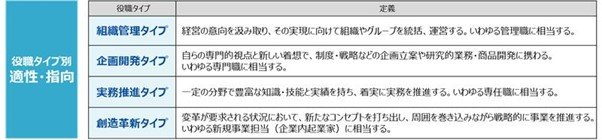

さらに1993年には専門職を指向する人の増加や個人の価値観の多様化を考慮し「組織管理タイプ」「企画開発タイプ」「実務推進タイプ」「創造革新タイプ」の4つの役職タイプの適性を把握する形に改訂しています。

また2023年にはWeb化を進め、リーダーシップ開発に生かすことができる、リーダーシップスタイル報告書をリリースしました。

これらはNMATの比較的大きな改訂の変遷です。

「この質問で測りたい内容を測定できるのか」や「現代管理職の世の中平均として、正しい値なのか」などのチェックを、年間34,000名もの受検者データをもとに検証をしています。

NMATで複線型人事制度を生かしたキャリア支援を

前章で紹介したように、NMATは時代の変遷を受けつつ改訂を重ね、4つの役職タイプの判定を盛り込んでいます。

一律ではない管理職の活躍スタイルが把握できるので、複線型人事制度での管理職抜擢のみならず、個人のキャリア選択まで支援可能です。

NMATでは過去の研究データから、4つの職務タイプ(組織管理タイプ・企画開発タイプ・実務推進タイプ・創造革新タイプ)を設定し、それぞれのタイプにおける向き/不向き・希望する/しないを判定しています。

最近注目されているNMATの活用方法は、中堅社員時代など「プレ・マネジメント」層に、自分が力を発揮しやすいマネジメントスタイルをフィードバックすることです。

「活躍しやすいスタイル」や「自分が望むスタイル」が可視化されることは、中堅社員自身の現在地点を浮き彫りにするようなものです。そのうえで、「自分はどのような管理職になりたいのか」を具体的にイメージしやすくなります。

ポイントは複線型人事のコース選択をする時ではなく「少し前の時期」に結果を返却する点です。

ある日「あなたはどのコースを選ぶのか」と決断を迫られるより、中堅社員時代から自分のスタイルに自覚的である方が、あらゆる可能性を考えた上で納得ができる選択ができるでしょう。

NMATは「あなたのキャリア開発のために」「リーダーシップスタイル報告書」の2種類の本人向け報告書を用意しています。

いずれも本人が理解しやすい表現に変換しているので、自分を見つめ直す参考情報になるはずです。

実際にフィードバックされた社員からは「自分の強み・弱みが客観的に把握できた」や「自分で想像していたタイプとは違う可能性が開けた」など、前向きな発見の声が多く挙がっています。

キャリア支援とは「意思決定」の支援

「私は自らをとりまく状況の産物ではない。自らの意思決定の産物だ。」

これは『7つの習慣』の著者として知られるスティーブン・R・コヴィーの言葉です。

会社員は時として状況や環境にあらがえない状況もありますが、だからこそ複線型人事という制度を本質的に運用させるためには、本人の意思決定の支援も視野にいれるべきなのです。

複線型人事は、社員の選択の幅を広げる制度ではあるものの、これまで単線型の一本道が前提になっていた社員は、急に意思決定をしなくてはならない状況に戸惑う方も多いかもしれません。

特に一定のキャリアを重ねたビジネスパーソンであれば、自分自身の本来の持ち味や指向についての自覚がない中で、目の前の仕事に邁進している方も少なくはありません。

そんな時、適性検査という今の業務内容にとらわれない客観的な情報・データは、本来の自分の意思を見つめ直す材料となるのではないでしょうか。