導入事例・コラムCOLUMN

多様化が進む昇進・昇格試験の落とし穴とは?

~マネジメント適性を見極める基準作り~

「複線型人事制度」に代表されるように、現代は一律の管理職像ではなく、多様な形で管理者層が活躍することが期待される時代です。

昇進・昇格においても、幅広い評価基準を設け、対象者それぞれの可能性を引き出そうとするトレンドが広がっています。

一方で、評価基準を多様化しすぎた結果、「なぜこの人が管理職に選ばれたのか」という判断理由や基準が見えにくくなっている、という声も聞かれます。

かつて一般的であった「マネジメント特化型の管理職」だけでなく、さまざまなキャリアのあり方が広がる今、昇進・昇格の多様化の流れはもはや不可逆といえるでしょう。

だからこそ、変化の時代にあっても一貫して重視される「変わらない基準」の存在価値が高まっているのではないでしょうか。

本記事では、現代のマネジメント層における昇進・昇格の実態を取り上げながら、時代の流れに応じて「変えるべき基準」と「変えない基準」について考察します。

マネジメントに必要な能力とは

一般的に「マネジメントにはこのような能力が必要」といった定説があります。

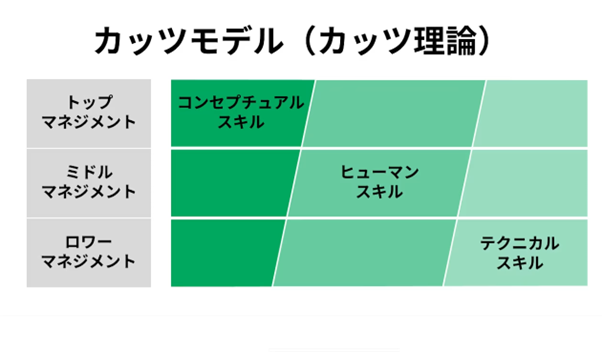

その代表例が、アメリカの経営学者ロバート・L・カッツが提唱した「カッツモデル」です。

この理論では、役職に応じて求められるスキルを3つに分類しています。

3つのスキルのうち、ヒューマンスキルはどの役職でも一律に求められる能力です。

一方で、コンセプチュアルスキルとテクニカルスキルは、役職の階層によって求められる割合が異なります。

たとえば、ロワーマネジメント(初級管理職層)では、実務的な能力であるテクニカルスキルの比重が高くなります。

一方、トップマネジメント(上級管理職・幹部クラス)では、総合的な判断力や先を見通す力といったコンセプチュアルスキルが求められます。

このようなモデルはマネジメント理論の基本とされており、異論を唱える人はほとんどいないでしょう。

ただし、実際の現場で必要とされるマネジメント能力は、こうした古典的モデルだけで十分とはいえません。

現代のビジネス環境では、さらに細分化された観点でマネジメント要件を捉える必要があるのです。

現場から求められるマネジメントの要件

では、実際の現場ではどのような要件が求められているのでしょうか。

昇進・昇格の仕組み、またそれを支える人材開発状況などの実態を明らかにするために「昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査 2024」から、興味深い結果を紹介します。

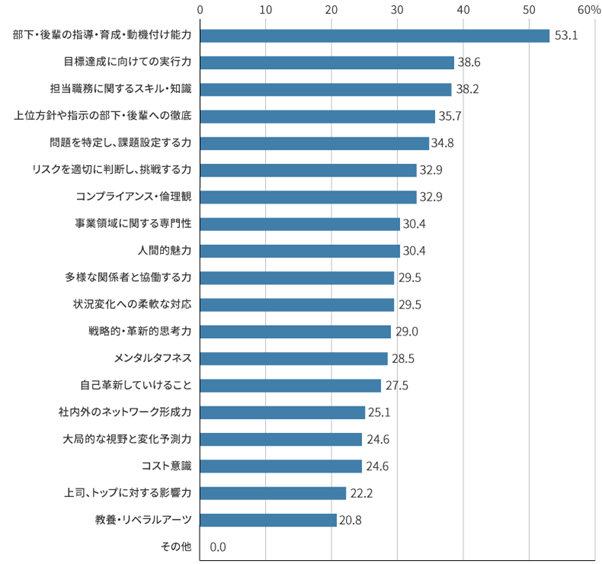

まずは、課長・部長への昇進において、各企業が選考の際に特に注意してみている要件を調査しました。

<図表1>課長職に求める要件(複数選択/n=207社)

Q:課長への選抜や昇進において、選考時に特に注意してみている要件は何ですか? あてはまるものをすべてお選びください。

【参考】昇進・昇格選考の運用:管理職層に求める要件の変化と評価手法の実態【後編】

課長職に求める要件に関する調査の結果は、

1位「部下・後輩の指導・育成・動機付け能力」53.1%

2位「目標達成に向けての実行力」38.6%

3位「担当職務に関するスキル・知識」38.2% でした。

また、2024年9月に実施した「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2024年」でも、人事担当者が管理職に期待している要件として「メンバーの育成」および「メンバーのキャリア形成・選択の支援」が上位に挙げられました。

管理職層自身も同様に、メンバー育成を最も重要な役割と捉え、業務時間の多くをそこに費やしています。

特にモチベーション向上や能力開発への関心が高く、管理職が人材育成に大きなエネルギーを注いでいることが分かります。

このように、現代の管理職には「メンバーの成長を支援し、長期的なキャリア形成を後押しする能力」がますます求められているといえるでしょう。

どのようにマネジメント要件を見極めるか

昇進・昇格の場面で、企業はどのようにして要件を満たす人材を評価しているのでしょうか。

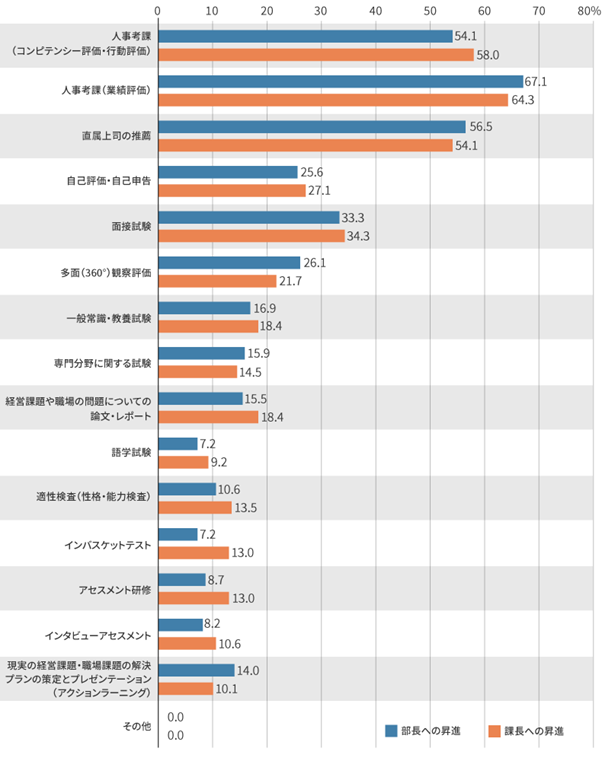

前述の調査によると、部長・課長への昇進・昇格に際して活用される評価手法は次の通りです。

<図表4>各階層への昇進・昇格における評価方法(n=207社)

Q:各階層への昇進・昇格に際して、現在どのような評価方法を取っていますか? それぞれ現在活用している方法をすべてお選びください。

部長への昇進に際しては、

1位「人事考課(業績評価)」67.1%

2位「直属上司の推薦」56.5%

3位「人事考課(コンピテンシー評価・行動評価)」54.1% でした。

課長への昇進に際しては、

1位「人事考課(業績評価)」64.3%

2位「人事考課(コンピテンシー評価・行動評価)」58.0%

3位「直属上司の推薦」54.1% でした。

2位と3位の入れ替えはあるものの、人事考課や直属上司の推薦が重要視される結果となりました。

なお同調査では、2016年当時からの推移も確認しています。

人事考課(業績/コンピテンシー・行動)や直属上司の推薦を重要視していることは変わりませんが、2024年の調査では、その割合は部長・課長ともに、いずれの項目も下がっています。

一方、着目したいのは、「自己評価・自己申告」「多面(360度)観察評価」の割合が増えている点です。

これらが昇進・昇格プロセスで活用されていることは、自己のキャリア形成という観点や、上司の評価以外にもさまざまな角度から人物評価を行う方向性に向かっていることを示唆しています。

時代の変化に合わせて、昇進・昇格における評価手法は各社で試行錯誤しながら、多様化が進んでいるといえるでしょう。

多様化する評価手法を支える「客観的なモノサシ」

前章で紹介したように、現代の昇進・昇格場面では、幅広い評価手法でマネジメントとしての可能性を探ろうとしています。その中でぜひ取り入れたいのが「客観指標」となる適性検査のモノサシです。

「過去の評価」「自己申告」「多面観察評価」は、ある意味「どこかの時点」を切り取り、異なる視点・手法で評価をしたものです。もちろん意味は大きいのですが、中長期目線でのマネジメントとしての活躍を予想するには、対象者が本来的に持っている「資質」が重要になるからです。

例えばある職種で過去のプレイヤー評価が高い人が、そのままその部門のマネジメントで活躍できるかは分かりません。同様に、たまたま本人が力を発揮したプロジェクトでの多面観察の結果だけでは、他の職種でのマネジメントの可能性は予測しにくいでしょう。そのような「現時点での動的・主観的な判断材料」を支えるのは、変化しにくい「普遍的な適性検査の静的・客観的な判断材料」となります。

ただし、現在昇進・昇格に適性検査を活用していない場合、「どのように適性検査を選べばいいのか」と悩まれるかもしれません。「客観的なモノサシ」として機能させるためには、適性検査の「品質」が重要になります。

たとえ適性検査を導入したとしても、品質が悪い検査であれば、その結果はもはや客観的とはいえないからです。

ここからは、適性検査の品質を見極めるための「信頼性」「妥当性」「標準性」という3つの判断軸をお伝えしていきます。

信頼性

「信頼性」というのは、検査のモノサシとしての安定性のことです。モノサシとして使う以上、測る度にいつもほぼ同じ結果が得られることが大切です。一番わかりやすい方法は、同じ人に検査を2回受けてもらうことです。2回の実施で得られた得点が一致しているほど、その検査の信頼性が高いということになります。

昇進・昇格場面で適性検査を受検するのは、基本的には一度だけでしょう。

実施する度に得点が大きくガラッと変わってしまうような検査の場合、その結果を信用できなくなるからです。

信頼性の高さを示す指標は「信頼性係数」と呼ばれます。もし信頼性係数が1.0という検査があったら、何回実施しても同じ結果が出ることになります。

ただしそれは現実的には難しいため、どんな検査であっても1にはなりません。

信頼性係数の高さを評価する際の目安は、0.8以上であれば相当高い検査だといえます。低くても0.7程度は確保されていることが望ましく、そうでないと受検ごとの得点の変動幅が大きくなってしまいます。

|

適性検査を提供する会社は通常、検査の信頼性係数を開示しています。例えば弊社の「管理者適性検査NMAT」ではおおよそ0.8~0.9程度になっています。

検査の信頼性係数が公開されていないケースもありますので、適性検査を選ぶ際には、この値がきちんと開示されている検査を選ぶようにしましょう。

妥当性

「妥当性」は、簡単にいうと「検査結果に納得があるかどうか」の指標です。例えばマネジメントとしての活躍と検査の得点との間に、納得できる関係性が見られるかということを表しています。

信頼性と妥当性の関係ですが、信頼性が低いと妥当性は高くならないということがあります。一方で、信頼性が高かったとしても妥当性が低いということはあり得ますので、この点には少し注意が必要です。

例として身長測定を考えてみましょう。身長計は、2回連続して測った時にほぼ同じ値が得られるため、信頼性は非常に高いものです。おそらく1に近い値の信頼性係数といえるでしょう。

しかし、この身長計を適性検査として用いて「マネジメント能力の高さを測定している」と置き換えると、この身長データの「妥当性」は非常に低いと見なされます。

仮にバレーボール選手の適性を見極める場合なら、身長が高いほど活躍するという関係が見られるかもしれません。しかしビジネスでのマネジメント場面で、身長が高いほど活躍するという関係は成り立ちにくいでしょう。

このように、たとえ検査の信頼性が非常に高かったとしても、測定している対象がずれているとすれば、その検査は目的に照らして妥当性は低くなってしまうのです。

|

ワンポイント |

|

「管理者適性検査NMAT」では、検査結果と実際のマネジメントの動きについて、相関関係を実証検証しています。その結果「NMATの得点が高い人は、管理職として活躍している」という有意差も確認されているため、管理職としての適性を予測している検査といえるでしょう。

標準性

標準性は、たとえ1人分の検査結果しかなくても、その人のレベルを正確に判断できるかという指標です。

例えば、100点満点のテストが2つあったとします。1つ目のテストが50点で、2つ目のテストが40点だった時に、どちらの結果がより良い結果と考えられるでしょうか。

例えば1つ目のテストは、クラスの平均点が80点であり、50点というのはクラスの中で一番低かったかもしれません。一方、2つ目のテストは非常に難しく、クラスの平均点が20点であり、40点というのはクラスの中で一番高かったかもしれません。

つまり、テストの得点そのものだけでは、他の人たちと比較した際に、自分の得点がどの程度の位置にあるのかを把握することができません。

これに対し、「人と比べた自分の得点の位置」を示すことができる得点の例として、学校受験の際によく用いられる「偏差値」というものがあります。

これを用いれば、全体の得点分布の中で自分がどれくらいの位置にあるのかを把握することができます。

適性検査では、受検者が基準となる集団の中でどの水準にいるのかがわかることが大切です。たとえ1名分の検査結果しかなかったとしても、その人のレベルを的確に判断できる「標準性」の性能が求められます。

|

ワンポイント |

|

一般的に標準性は、母集団データが多ければ多いほど安定するといわれています。

NMATは1969年に開発され、今では毎年34,000名の受検者がいます。(2025年3月度実績)これだけのデータ数があれば「世の中の管理職と比べて、どの程度マネジメント適性があるのか」というモノサシとして機能するでしょう。

昇進・昇格場面では「納得感」が何より重要

昇進・昇格など、会社での象徴的な「選抜」場面においては、人事としては「なぜその人を選ぶのか」という根拠が問われます。これは人事のあらゆる場面で共通なのですが、人が絡むからこそ決して正解はなく、難しい判断といえます。

だからこそ、その時に「このような根拠がある」という情報があることは、本人や周囲の納得感につながることになります。

もちろん、後から振り返って判断が正しくなかったと感じることもあるでしょう。それでも「世の中の管理職基準で、この点に期待があったから選んだ」と示せることには大きな意味があります。

なぜなら、昇進した本人自身も「自分は管理職としてやっていけるのか」と不安を抱いているからです。

客観的な根拠を提示することは、本人の自信を支え、「あなたならきっと活躍できる」という確信を与える材料にもなります。