導入事例・コラムCOLUMN

「女性は管理職になりたがらない」は誤解だった? ~920名の管理職・管理職候補の調査から見えた"意外な本音"と、適性を生かした昇進・昇格の仕組み~

「女性は管理職になりたがらない」----このフレーズは長らく、企業の人事部門や経営層の頭を悩ませてきました。

しかし、その認識は本当に正しいのでしょうか。

日本では、少子高齢化による労働力不足、人的資本経営への注目、そして2015年に制定された「女性活躍推進法」を背景に、多くの企業では女性管理職登用は急務といえるでしょう。

それにもかかわらず、日本の女性管理職比率は依然として低い水準にとどまっています。

厚生労働省の統計によると、課長級以上に占める女性比率は15%に届かず、内閣府の報告でも役員クラスへの登用率は世界平均を大きく下回っています。

参考:「厚生労働省 「女性活躍推進に関する現状等」、内閣府 男女共同参画局」

こうした背景から「女性自身が昇進・昇格を望んでいないのでは?」という声があがることもあります。今回の記事では、女性の昇進・昇格に関する本音を調査で解明かし、女性社員自身が能動的に管理職を目指すヒントを探っていきます。

INDEX

- 女性は本当に昇進意欲が低いのか?

・実は女性管理職の昇進・昇格意欲は低くない

・女性の昇進・昇格意欲は就任後に高まりやすい - 女性の昇進・昇格意欲を左右する要因とは?

・管理職候補者の経験の幅・質を意図的に上げる

・管理職の負担よりも「やりがい」をクローズアップする

・最後は上司・同僚からの支援が後押しになる - 「人数合わせ」ではなく、納得感ある昇進・昇格を実現するには?

・登用基準の透明化が必要

・本人の意欲を刺激する客観情報が必要 - 管理職適性を「見える化」する効果とは?

・「適性の見える化」は上司のサポートツールになる

・本人が向き・不向きをフラットに考えられる - まとめ:誰しも己を知ってからキャリアを描く

女性は本当に昇進意欲が低いのか?

今も昔も、経営層の関心事は「人の育成」に集約されます。

とりわけ会社の将来を担う管理職層であれば、その関心は一層強くなるはずです。

実際に、人事担当者・管理職層に組織課題を聞いた調査では、2020年以降「次世代の経営を担う人材が育っていない」が上位に挙がっています。

最新調査である2024年には、選択率1位となっており、この課題感はより強まっていることがうかがえます。

参考:リクルートマネジメントソリューションズ「『マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2024年』の結果を発表」

また、「女性活躍×管理職」というテーマに絞ると、より強い課題意識を持っている企業も多いようです。

そんな女性の昇進・昇格意欲 について、まずは深掘りしていきます。

実は女性管理職の昇進・昇格意欲は低くない

はじめに、よく聞かれる「女性管理職が少ないのは、本人の意欲不足に原因があるのでは?」という意見について、実態を解明していきます。

上場企業の女性課長483名・課長手前の女性社員437名を対象に行った調査では、「さらに上位の役職に就きたい」と回答した女性課長は47.7%と決して少なくはない比率でした。

参考:リクルートマネジメントソリューションズ「『マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2024年』の結果を発表」

課長の約半数が、今よりも上位のポジションを目指しているということは、それほど悲観視する状態ではないかもしれません。

女性の昇進・昇格意欲は就任後に高まりやすい

現管理職層の昇進意欲が高い一方、注目すべき調査結果もあります。

前述の調査では、課長手前の等級・グレードにある女性社員の昇進意欲は29.0%にとどまっているのです。

つまり、就任前の「管理職を未経験」状態では昇進・昇格意欲は高まりにくいものの、管理職に就いたら、やりがいを感じてさらに上昇志向が芽生えることがうかがえます。

人は誰しも経験したことがない職責、しかもそれが「管理職」という責任が大きいポジションであれば、腰が引けてしまうのは無理もありません。

本人の意向に任せきりでは、管理職候補となる人数は、3割に満たないといえます。

ですが、見方を変えると人事やマネジメントの接し方次第で、女性の昇進意欲を伸ばせるかもしれないとも見なせるでしょう。

女性の昇進・昇格意欲を左右する要因とは?

では具体的には、どのような要因が女性の昇進意欲を左右するのでしょうか。

本人の意志に委ねられがちではありますが、実は経験や周囲の環境に強く影響を受ける実態も明らかになりました。

管理職候補者の経験の幅・質を意図的に上げる

異動や新規プロジェクトへの参画など「経験の幅」は、昇進意欲に大きく寄与しています。

良くも悪くも、女性課長は男性より多様な経験を持つ傾向があることが分かりました。

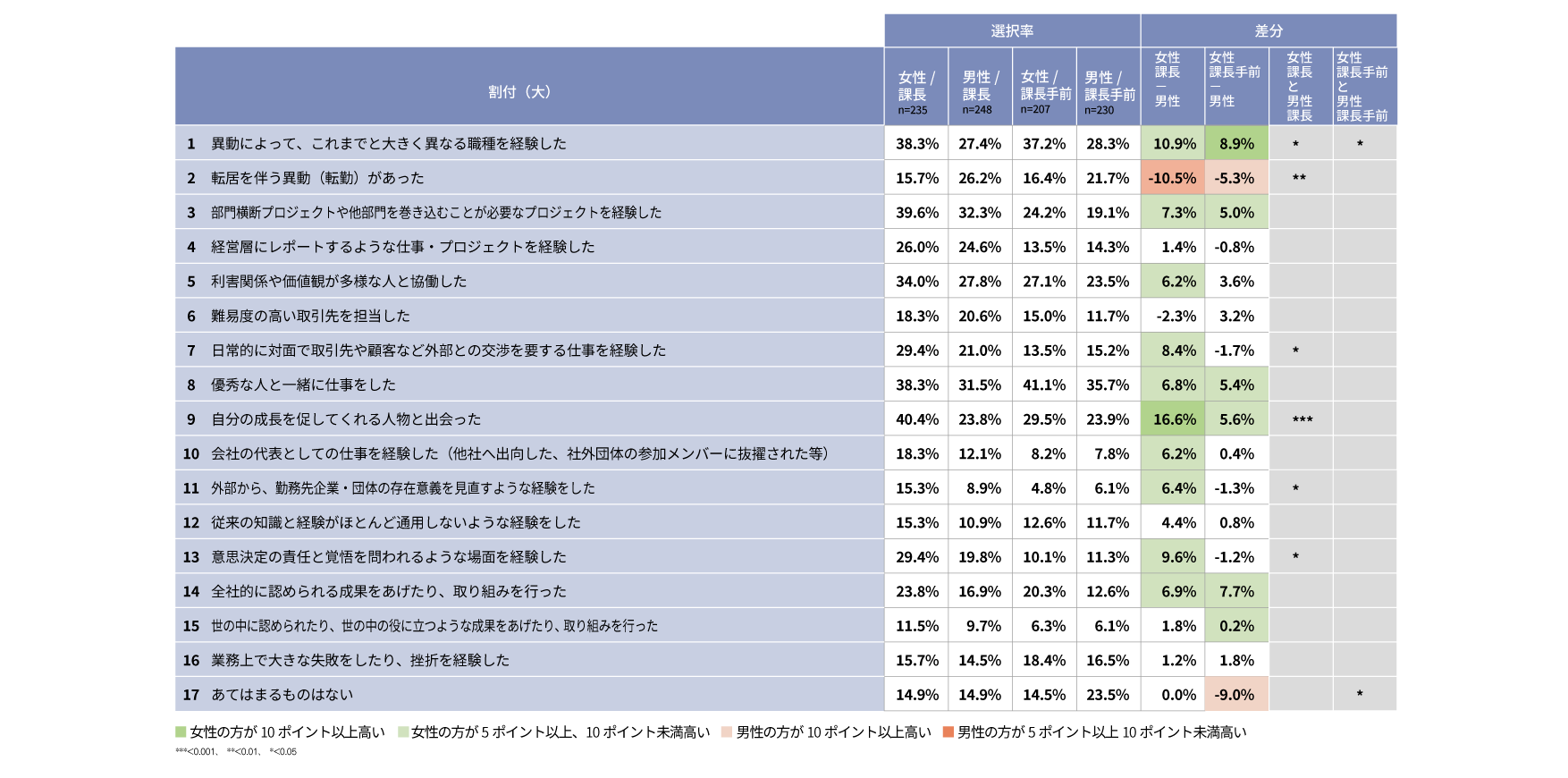

前述の調査によると女性課長は、「自分の成長を促してくれる人物と出会った」「異動によって、これまでと大きく異なる職種を経験した」「意思決定の責任と覚悟を問われるような場面を経験した」といった項目に対し、「経験あり」と回答した比率が高くなっています。

参考:「大手企業の女性社員の昇進に関する調査結果」を発表

特に課長手前の女性社員に、意識的に「課長に必要な経験」を積ませることは、本人に「もっと責任ある仕事をしたい」意識を芽生えさせます。

業務経験は、必ずしもコントロールしきれないかもしれません。

ですが、少なくとも管理職候補の人材に対しては、面談の際に「このプロジェクトで得たものは?」など、振り返る機会を設けることはできるでしょう。

管理職の負担よりも「やりがい」をクローズアップする

管理職の経験がやりがいとなる一方で、負担も少なからずある点には注意が必要です。

先の調査では「課長職にやりがいを感じる」女性課長は67.3%にのぼるものの、「できれば役職を離れたい」人も33.6%存在します。

やりがいと業務負荷のバランスが、昇進意欲を揺さぶる現実的な課題です。

課長手前の女性社員に「負担が大きい管理職像」ではなく「やりがい」を前面に出すような演出を心がける必要があるでしょう。

例えば課長候補者に向けて、女性課長による勉強会を実施したり、コーチング機会を設けたり、などの施策が考えられます。

課長自身には「負担<やりがい」という実態があるため、具体的な事例をもとに課長手前層にキャリアイメージを抱かせることができます。

「大変そう」というイメージだけではなく、実態を知ることで「自分ならどうだろう」と、自分ごととしてキャリアを描く効果が期待できるでしょう。

最後は上司・同僚からの支援が後押しになる

まだまだ自律的に昇進・昇格意欲を持つ女性が少ない日本企業では、上司からの支援の影響は大きいといえます。

前述の調査では、昇進意欲が高い層ほど「上司が支援的である」と感じており、信頼や満足度も高いことが分かっています。

支援的な上司の存在は心理的安全性を高め、挑戦意欲を後押しします。

「会社から昇進を打診された場合に引き受ける」割合は、管理職志向が高い女性課長で88.4%、課長手前層でも76.6%です。

また「一緒に働く人から『上位の役職に就いてほしい』と言われたらやる気になる」と答えた割合は、女性課長92.9%、課長手前層86.7%に達しました。

この結果からは、女性は多少なりとも「後押し」がないと自発的に昇進・昇格意欲が芽生えにくい状況がうかがえます。

「人数合わせ」ではなく、納得感ある昇進・昇格を実現するには?

「女性版骨太の方針2025」によれば、企業における女性活躍の推進の取り組みとして、女性管理職比率の情報公表の義務化、プライム市場上場企業における女性役員割合を2030年までに30%以上とする政府目標達成に向けた女性役員登用の加速化が取り上げられています。

参考:すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部「女性版骨太の方針2025」

昇進においては「なぜこの人が昇進するのか」を説明できることが重要です。昇格の公平性が担保されなければ、本人の自信を損なうだけでなく、周囲の不公平感も高まります。

本章では、そのために不可欠な2つのポイントを紹介します。

登用基準の透明化が必要

管理職への登用基準は、社内ではオープンにしていない企業もまだ多い傾向にあります。

これではいざ昇進意欲が芽生えたとしても「何を努力したらいいのか」が、本人には分からず、意識や行動変容は起こせません。

登用の基準とプロセスを明文化・可視化したうえで、能力開発の機会提供を制度化することが望まれるでしょう。

本人の意欲を刺激する客観情報が必要

基準を明確にしたとしても、結局は本人の意識を変えるのは「自分は管理職に向いているのだろうか?」という疑問です。

明確化された基準に対して、自分が「何が向いていて」「何を鍛えなければならないのか」という視点に置き換えないと、意識の変革につながりません。

つまり、会社としての管理職の基準を明確化するのとともに、その基準に対しての管理職候補への現在地点のフィードバックをする必要があるでしょう。

役割や業務から管理職の適性を知りたい方はコチラの記事もおすすめ!

管理職に向いている性格とは?管理職の選抜・育成に管理者適性検査を利用する方法

管理職適性を「見える化」する効果とは?

前章では「昇進・昇格の基準」と「客観的な情報」の2つの視点での明確化を提案しました。

この2点の課題を解決するのが「適性検査」の存在です。

「女性管理職の人数目標」などを掲げたとしても、結局は女性社員本人が「何の基準で管理職になるのか」というモノサシに照らして「自分の現状はどうなのか」と考えることが、出発地点になります。

そこを支えるには、適性検査が有効な手段です。

本章では、具体的な適性検査の活用方法について紹介していきます。

「適性の見える化」は上司のサポートツールになる

前述の調査では、最後に背中を後押しするのは、上司の存在や助言が大きいことが見えてきました。

ただし「女性は管理職になりたがらない人が多い」と思い込んでいる、日本の経営層には、何かしらのサポート情報が必要です。

管理職適性に特化した「NMAT」であれば、基礎能力・性格特徴・指向を測定し、昇進昇格の判断情報を提供できます。

年間1400社・41000名が受検する、管理職専門の適性検査のパイオニア的存在です。

それだけの母集団と比較できるため「メンバーが全国のマネジメントと比較して、どの程度の管理職適性があるのか」が判定できます。

そのような客観情報があるだけで、マネジメントは自分の主観だけではなく、自信を持ってメンバーに対して管理職への後押しができることでしょう。

また「同僚からの後押し」も昇進意欲に効果があることから、職場全体でNMATを実施することも効果的です。

メンバー間でお互いに結果を開示してアドバイスをし合えば、管理職として動くイメージが持ちやすくなります。

管理者適性検査NMATの資料請求はこちら

本人が向き・不向きをフラットに考えられる

管理者適性検査NMATが、企業様から昨今ご評価いただいている点が「本人にそのまま返却できるフィードバック報告書」の存在です。

これまでの調査でつまびらかになったことは、女性は「上司の存在や経験などのさまざまな要素によって、管理職志向が左右される」ということでしょう。

自分は管理職に向いているのかどうか、さらには「どのような管理職タイプにフィットしやすいのか」という情報は、キャリアにおける羅針盤になるはずです。

これまでの職務での経験や上司からの評価は、ある意味「主観」や「思い込み」も含まれています。

女性に限らずですが、ある程度キャリアを積んだ方は、自分の持ち味を誤解しているケースも少なくありません。

適性検査のフィードバック情報があれば「今後、どのような働き方で価値が発揮できるのか」と、真っさらな視点で可能性を広げるができることでしょう。

管理者適性検査NMATの資料請求はこちら

まとめ:誰しも己を知ってからキャリアを描く

今回紹介した調査では「女性は管理職になりたがらない」という固定観念が覆されました。

実際には、周囲の期待や自己効力感を背景に、多くの女性が昇進に前向きです。

シリコンバレーでもっとも影響力を持つ女性経営者の一人、シェリル・サンドバーグ(元Meta COO)はこう述べています。

「私たちが"テーブルにつく"ことをためらえば、その席は永遠に空いたままになる」

(原文: "We've got to get women to sit at the table. If we're not at the table, we're on the menu.")

これは、リーダーシップの場に自ら参画することの重要性を強調した言葉です。

女性が意思決定に関わることをためらわず、主体的に席につくことが未来を変える、というメッセージです。

ただし、現時点で管理職への意欲がない女性社員には、何かしらの背中を押す材料が必要なのも事実です。

NMATは昇進・昇格の公平性を高めるだけでなく、候補者本人のキャリア意識を醸成する強力なツールとなるのではないでしょうか。

>>無料動画セミナーを視聴する

マネジャー・管理職の登用に失敗しないための適性検査のご紹介

「なぜあの人がマネジャーに」に答えられますか?