導入事例・コラムCOLUMN

ミドルエイジ・クライシスをどう乗り越える?

~客観的データがミドルの新しい道を照らす~

昨今、「ミドルエイジ・クライシス(中年の危機)」という言葉をよく目にするのではないでしょうか。これは、中年期に直面する心理的な危機や葛藤を指します。

ユングは人生の折り返し地点をおよそ40歳と考え、この時期を「人生の正午」と呼びました。

この「人生の正午」とされる40歳前後の年齢から、人は自分にとって何に価値を置き、どのように生きるのかといったものの見方や考え方が、大きく変化していくのです。

ミドルエイジ世代は、仕事や家庭などあらゆる面でストレスに直面します。

たとえば職場では、マネジメントとしての責任やミッションを抱える一方で、本人の意向に沿わないタイミングでのポストオフといったセンシティブな事態にも直面する可能性があります。

一方で企業にとっても、生産年齢人口の減少に伴い、ミドル世代の活性化は重要な課題となっています。

本記事では、日本企業におけるミドル世代のビジネスパーソンに焦点を当て、本人と企業の双方にとって最適な状況を探るヒントをお届けします。

日本企業の「高齢化」の実情とは

2020年時点の就業者において、45歳以上の割合は54.9%と半数を超え、55歳以上でも31.1%に達しています。この割合は年々増加傾向にあります。

こうした高齢化の進行を踏まえ、日本企業は1970年代から徐々に高齢者雇用の制度を整備してきました。

「高年齢者の雇用状況」(2020年6月1日時点)によると、65歳までの雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%にのぼり、60歳定年到達者のうち継続雇用された人の割合は85.5%に達しています。

参考:令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します

法改正も進み、70歳までの就労機会確保が努力義務となるなど、年齢にかかわらず働きたい人が働ける環境は整いつつあります。

しかし、ミドル・シニア世代の社員自身が、その力を十分に発揮し、やりがいや貢献感を持って働く状態には、まだ十分到達していないのが現状です。

例えばビジネスパーソンの意欲に関する調査では、50代・60代では「意欲をもって働く人の割合」や「十分に能力を発揮できている人の割合」が低下していることが確認されています。

参考:人生100年時代のキャリア形成と雇用管理の課題に関する調査

このことから、ミドル・シニア世代が組織内外で力を発揮していくかどうかは、どの企業にとっても重要な課題であることが理解できます。

ポストオフがミドル世代にもたらす影響とは

長期雇用が一般化する中、仕事人生の後半でやる気や居場所を維持する方法は大きな関心事です。

例えば、役職を退いた後の期間が長くなったり、組織管理職以外の専門性が求められる局面が増えたりすることが考えられます。

弊社では、ポストオフがミドル世代のモチベーションに及ぼす影響を調査しました。

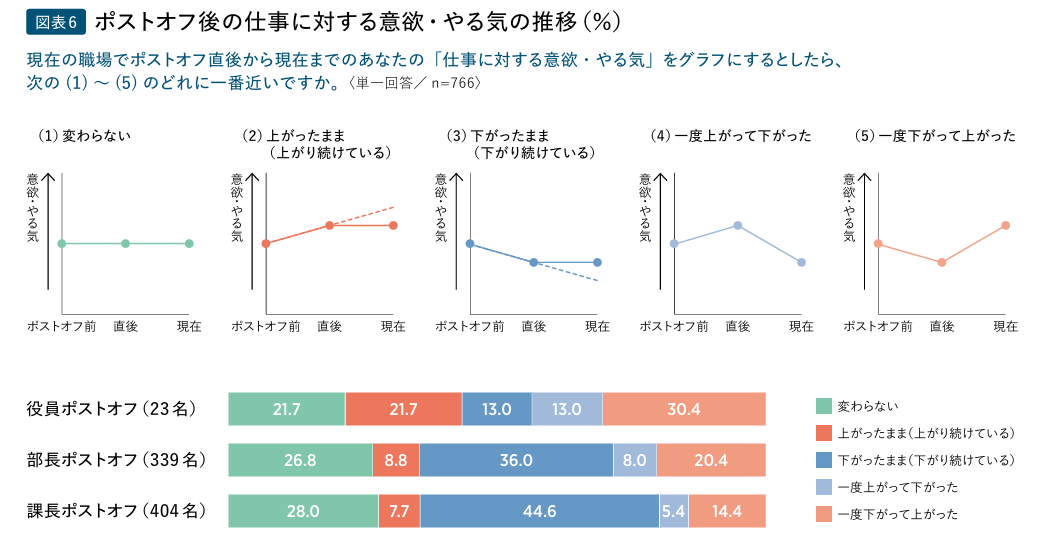

「役職定年制度」などで役職を降りた経験をもつ50~64歳の会社員を対象とした調査により、ポストオフ後の適応(ポストオフ・トランジション)のポイントを探っています。具体的には、ポストオフ以降の仕事に対する意欲ややる気の変化を、図表6の5パターンから選んでもらう形式です。

回答者数の多い部長・課長ポストオフを見ると、やる気は変わらないとする人が3割弱います。

一方で、一度はやる気が下がったとする人は6割近くにのぼり、内訳として下がったままという人が4割前後、やる気が再浮上した人は2割前後に留まる結果となりました。

パターン(5)を選んだ人に、やる気が再浮上したきっかけを尋ねたところ、「仕事で成果があがった」(部長ポストオフ33.3%・課長ポストオフ24.1%)、「会社や仕事に対する自分の考え方が変わった」(部長ポストオフ30.4%・課長ポストオフ37.9%)などが上位に挙がっています。

ポストオフ後の適応支援は、新しい担当業務で成果をあげることや、仕事を意味づけるサポートをすることが有効といえます。ただし、再浮上は簡単ではないため、ポストオフ時に仕事への意欲が下がらないよう配慮することがさらに重要です。

ミドル期のキャリアショックという問題

ミドル期のキャリアショックは、ポストオフという企業内の事情にかかわらず、学術的にも指摘されています。

例えば、Levinson(1978)やErikson(1982)によると、ミドル世代には複雑な発達課題が存在しており、キャリアの危機と呼ばれる重要な転機が訪れることが多いと指摘されています。

男女ともに更年期にさしかかるこの時期は、体力や集中力の衰えを感じ始めたりする時期です。

さらに、職場では同期との昇進スピードの違いなどから自分の能力の限界を感じたり、職場での役割が変わったりして、自分の居場所が定まらないという人もいるでしょう。

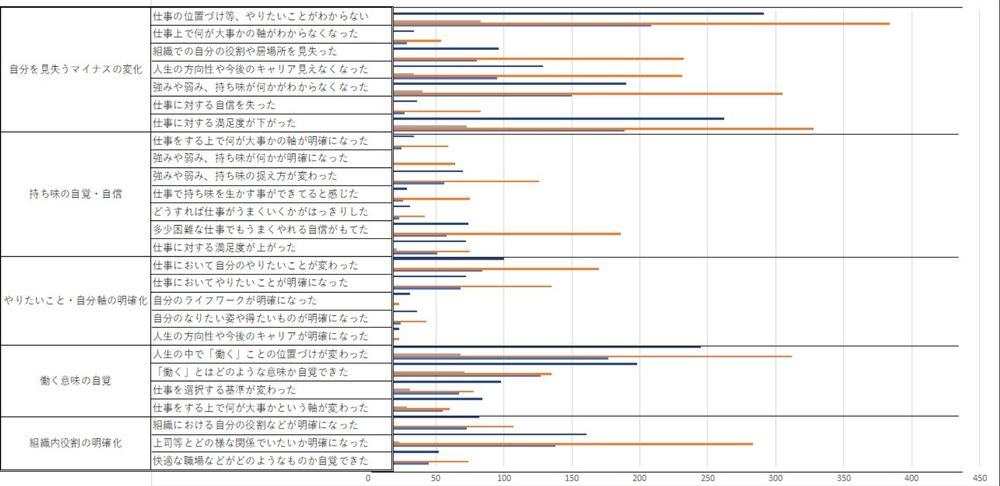

下記調査では、40~55歳に「考え方や行動に大きな影響をもたらした出来事」を尋ねたところ、最も多くの反応があったのは「やりたいことがわからない」、次いで「仕事に対する満足度の低下」「働くことの位置づけが変わった」でした。

40代・50代のキャリアショックがもたらす気持ちの変化 参考:ミドル期のキャリアショックは何をもたらすのか

参考:ミドル期のキャリアショックは何をもたらすのか

この結果を解釈すると、40代になってからの何らかのショックによって、働くことの位置づけが変わり、仕事の満足度は低下、さらには「やりたいことがわからない」という状況になると考えられます。

キャリアショックは、予期せず誰にも起こり得る出来事です。

こうした出来事に遭遇したとしても、その後あらためて「自分の持ち味」を再発見したり、「自分の軸となる価値観」を見い出したりするには、どのような支援が必要なのでしょうか。

客観データでミドルの新しい可能性を模索する

ここまでの章で「企業としてはミドルの力を活用したい」という事情があり、一方で「ミドル本人はポストオフや年齢的な問題で、キャリアショックに陥りやすい」という実情をお伝えしました。

この構造を埋めるのは、短期的な施策だけでは難しいものの、ミドル本人の資質をあらためて見つめ直す客観的データは、ひとつの活路となる可能性があります。

中長期には、ご本人のキャリア観やプライベートも含めたライフプランを考慮はしなくてはなりません。

ですがその際にも、本人の適性や指向という本質的な資質情報は、仕事以外のプランニングにも何かの糸口になるでしょう。

本章では、ミドル世代に特化した「管理者適性検査NMAT」の活用方法を二つご紹介します。

一般的にはNMATは管理職の昇進・昇格の基準として活用されることが多いのですが、測定していることは「ご本人の本来的な適性・資質」です。したがって、マネジメントというポストにこだわらず、人事としてもご本人としても今後のキャリアを考える材料となるはずです。

活用パターン①:新たな活躍の場を広げる

管理者適性検査NMATでは過去の研究データから、4つの職務タイプ(組織管理タイプ・企画開発タイプ・実務推進タイプ・創造革新タイプ)を設定し、それぞれのタイプにおける向き/不向き・希望する/しないを判定しています。

一昔前では「ミドル世代=マネジメント職」だったかもしれませんが、複線型人事制度も普及している今では、ミドルが活躍できるフィールドは一律ではありません。むしろ、若い世代はマネジメント指向が薄いことも多く、「得意領域に絞って、マイペースで会社に貢献したい」と思う方も多いようです。

NMATでご本人の適性や指向を把握することで、人事としてご本人も気がついていない活躍の場を提案できるのではないでしょうか。

活用パターン②:早期の自己理解を促す

NMATには、ご本人に自己理解を促す専用の報告書も提供しています。

これまで紹介してきたように、ミドル世代はポストオフや定年退職制や、ともすると"突然の"出来事が、ご自身のキャリアを見つめ直すきっかけとなりがちです。唐突なキャリアショックを防ぐためにも、なるべく早期にご自身の適性や指向のデータをフィードバックすることで、ミドル層のキャリア支援ができるはずです。

昇進・昇格などのセンシティブな場面とは切り離し、「あなたの今後のキャリアを考える材料としてほしい」という目的で適性検査を実施すれば、ご本人も構えることなく受検できます。

むしろ、ミドル層は「自分はこれが得意なはずだ」と、長年のキャリアでの思い込みもあるため、客観的なデータは、忘れていた本来の自分の強みや苦手を思い出し・向き合うきっかけにもなるかもしれません。

日本企業だからこそできる「ミドルエイジ・クライシス」の乗り越え方がある

ミドルエイジ層は、別名「思秋期」とも呼ばれています。

中高生世代の思春期とは異なり、思秋期はミドルエイジの前期である40代頃に相当します。この思秋期に、人は若い頃の価値観や生き方を見直し、人生の後半をどう生きるべきかを考えていくようになるのです。

今でこそ見直しが叫ばれていますが、従来型の日本企業では「終身雇用」が前提でした。

つまり、新卒で入社した社員を部署異動でゼネラリスト的にスキル開発し、定年退職までサポートをする風土があるのです。そのような日本企業では、「ミドル活用」というテーマは特に目新しいものではなく、実は慣れ親しんだ風土の延長にもあるとも見なせます。

その一環として「リスキリング」「リカレント教育」など、現代マーケットのミドルを活性化する"流行言葉"のようなものは色々あります。

一方で、本来的なメンバーシップ型雇用の思想に立ち戻ると、一過性のスキル開発よりも、本人が人生の後半をいかに自分らしく生きられるかを考えることも重要です。そのような「らしさ」が発揮できる道を模索することが、過去から培った日本企業ならではのサポートなのではないでしょうか。